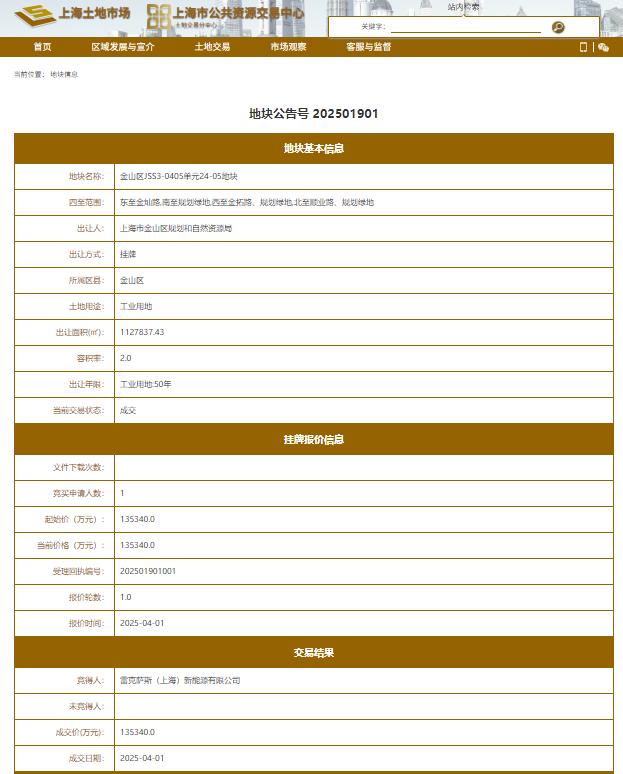

据澎湃新闻,上海土地交易市场显示,雷克萨斯(上海)新能源有限公司于4月1日竞得上海市金山区一宗工业用地,该地块占地约112.78万平方米,成交价13.534亿元。

该地块位于金山区JSS3-0405单元24-05地块,占地约112.78万平方米,容积率2,出让年限为工业用地50年。地块准入产业类型涵盖新能源汽车整车制造(C3612)、锂离子电池制造(C3841)及其他电池制造(C3849)。

此次出让公告显示,上述地块要求项目投资强度为842万元/亩,也就是说,雷克萨斯上海工厂在该地块的固定投资将不低于142.4亿元。雷克萨斯(上海)新能源有限公司于2025年2月18日正式成立,注册资本1071亿日元,类型为有限责任公司(外国法人独资)。

今年2月5日,丰田汽车公司宣布与上海市政府达成合作意向,计划在金山区独资设立雷克萨斯纯电动汽车及电池的研发和生产公司。新公司将依托上海及长三角地区先进成熟的产业链基础、物流网络、人才体系及市场规模,研发雷克萨斯品牌纯电动车型,并计划于2027年投产,初期产能约为每年10万辆。

在中国市场以纯进口模式销售20余年后,雷克萨斯国产化策略落地。这座规划产能50万辆/年的工厂,也是雷克萨斯迄今在华最大单笔投资。这标志着继特斯拉超级工厂后,上海将诞生又一座新能源汽车“超级工厂”。

丰田也成为继特斯拉之后第二家在上海独资建厂的外资汽车企业。根据此前消息,该厂后续将由丰田直营,该工厂生产的车型主要服务于中国市场,计划中国本土零部件使用率高达95%以上。

目前,雷克萨斯在中国市场销售的12款车型中仅有RZ为纯电车型,官方售价35.59万元起。插电式混合动力车型则为RX 450h+、NX 400h+两款车型,ES等主力车型仍为燃油车。

2019年雷克萨斯在中国市场销量首次突破20万辆,超越北美成为其第一大市场,此后两年连续增长,但增幅缩减。2022年雷克萨斯在中国市场销量同比下滑22%,2023年和2024年雷克萨斯销量再度回归正增长,2024年销量超18万辆,仅同比微增0.3%。

据第一财经报道,乘联会最新数据显示,自2017年以来,中国进口车市场整体呈现下降态势,从2017年的124万辆持续以年均10%左右下行到2020年的93万辆,2021年进口车市场同比增长0.1%。2022~2024年,进口车市场持续进一步下滑,2023年进口车数量仅为80万辆。

进口车分为超豪华品牌、豪华品牌和合资品牌,而豪华车是进口车市场的主力。乘联会秘书长崔东树发文表示,过去几年进口超豪华车持续增长,但2023年以来出现12%的下滑,2024年1-11月加速下滑。在统计的七个超豪华品牌中(宾利、玛莎拉蒂、劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、阿斯顿马丁和迈凯轮),2024年销量均呈现两位数下降。其中,宾利进口量最大,前11月达2369辆。而进口车中的主力进口豪华车占比呈现大幅增长,合资品牌进口车快速萎缩,丰田、大众和斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。

近年来,进口车型国产化对进口车市场产生了一定的分流作用。举例来说,2022年3月,宝马X5国产化落地,相较于此前的进口版本,新车的入门价格降低了近10万元。而宝马X5国产化后价格降低促进了销量的增长,也使进口宝马X5的销量下跌。而丰田也将“赛那SIENNA”国产化。此外,特斯拉2020年以前一直以进口车的身份在中国市场销售,特斯拉国产化后成本大幅降低,特斯拉在中国进口车市场中的销量贡献大幅降低。

丰田汽车社长佐藤恒治曾表示,在雷克萨斯电动化转型的过程中,中国市场将扮演非常重要的角色。按照规划,雷克萨斯将于2035年实现100%的电动化。而在丰田最新规划中,由BEV Factory负责研发的次世代BEV(纯电动车)产品(即全新一代BEV产品)将于2026年投放市场,新的产品会从雷克萨斯品牌开始率先投入市场。

汽车行业资深分析师刘一洋表示,雷克萨斯在中国国产化的核心原因主要是应对销量下滑,进口车型竞争力下降,国产化可降低售价、提升市场份额。此外,国产后免去15%进口关税,利用本土供应链(如电池、零部件)压缩成本,增强价格优势。

另一方面,适应政策与市场,满足中国新能源积分要求,加速电动化布局;响应消费者对智能化和本土化服务的需求。通过本土化生产提升性价比和反应速度,扭转在华颓势。

消费日报网版权及免责声明:

1. 凡本网注明“来源:消费日报网” 的所有作品,版权均属于消费日报网。如转载,须注明“来源:消费日报网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

2. 凡本网注明 “来源:XXX(非消费日报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

3. 任何单位或个人认为消费日报网的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应及时向消费日报网书面反馈,并提供相关证明材料和理由,本网站在收到上述文件并审核后,会采取相应措施。

4. 消费日报网对于任何包含、经由链接、下载或其它途径所获得的有关本网站的任何内容、信息或广告,不声明或保证其正确性或可靠性。用户自行承担使用本网站的风险。

5. 基于技术和不可预见的原因而导致的服务中断,或者因用户的非法操作而造成的损失,消费日报网不负责任。

6. 如因版权和其它问题需要同本网联系的,请在文章刊发后30日内进行。

7. 联系邮箱:xfrbw218@163.com 电话:010-67637706